FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1973※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

ジェームス・ブラウン 待望の来日公演

黒人社会全体をリードする”トップ・ランナー“的存在

No.1

Photo: Hulton Archive

日本のソウル・ファンにとって、待ちに待った大物ジェームス・ブラウンの来日が、いよいよ2月に実現する。これまでも何度か来日の噂が立ちながら消えていただけに期待は一層大きいものがある。

ソウル界にあって彼ほど幅広く、熱狂的な人気を得ている黒人シンガーはいないといってよいだろう。ワイルドでエネルギッシュなソウル・ショウ、ちょっぴりセクシーなステージはもちろんだが、クツ磨きから石炭売り、そして少年院入りという底辺の思春期を送った彼が、黒人の誇りと連帯を歌にのせて叫ぶ時、貧しい黒人たちの間に熱い共感を呼ぶ。

彼はボクサー、プロ野球選手などユニークな職業を経た後、1952年に音楽界に入った。土くさいゴスペル・シンガーから、本格的なR&Bシンガーへ転向、「プリーズ・プリーズ・プリーズ」、「トライ・ミー」などのビック・ヒットで第一人者の位置に躍り出た。ジェームス・ブラウンは、ただ“偉大なアーティスト”としてだけでなく、これまで黒人の自分が生きてきた経験と自信とによって黒人社会全体をリードする”トップ・ランナー“的存在としても、想像を絶するほどの支持を受けているのだ。

(共同)

<公演日程>

2月8、9日(大阪・厚生年金会館)、10日(広島・郵便貯金ホール)、12日(名古屋市公会堂)、13日(東京・厚生年金会館)

華やかな衣装に飾られたグラム・ロックの旗手、デビッド・ボウイ

日本のファンにそのステージを初めて披露

No.10

Photo: Redferns

Photo: Redferns

華やかな衣装に飾られたグラム・ロックの旗手、デビッド・ボウイが4月8日、日本のファンにそのステージを初めて披露した。

会場の東京・厚生年金会館のあちこちには、いわゆるグラム・ファッション姿の若者も数多く見受けられる。ロック・コンサートはアーティストにより、それぞれ独特のふん囲気を作り出すものだが、この日の会場は初めて目のあたりにするボウイを期待してか、一種異様な興奮に包まれていた。

ベートーベンの第9交響曲第4楽章「歓喜の歌」をプレリュードとして、まずバック・バンド、ザ・スパイダース・フロム・マースが登場。舞台中央のセリ上りから現われるなど、演出も凝っている。そしてデビッド・ボウイが小走りで姿を見せる。この瞬間を待っていたかのように、会場を埋めつくしたファンは早くも興奮の絶頂に達した。

ボウイの音楽は彼の、”宇宙観”とでも言うものと密接に結びついているようだ。激しく左右に動き回り、飛びはねる変化に富んだ動作とは対照的に、ボウイの創造するサウンドはモノトーンで一本調子。しかし、そのモノトーンな感じと、彼の宇宙感とが交錯してしくサウンドは、十分に広がりのある魅力的な響きを聞かせていた。

はじめから興奮気味の聴衆は、ボウイがヒット曲「スターマン」を歌い終わるやいなや、一気に爆発してしまった。聴衆は総立ちで拍手を送る。そしてステージのボウイにむかって殺到。会場は大混乱。舞台終了後、この混乱の中でけが人がでたのではないかと、しきりに心配していたデビッド・ボウイが印象的であった。

(共同)

あふれる情感 ダイアナ・ロス

映画「ビリー・ホリデイ物語」の主人公に扮し、好評を博している歌手のダイアナ・ロスが来日

No.15

Photo: Redferns

Photo: Redferns

話題の映画「ビリー・ホリデイ物語」の主人公に扮し、好評を博している歌手のダイアナ・ロスが来日、初日のコンサートが6月29日、東京 ・厚生年金会館に満員の聴衆を集めて開かれた。

第1部のコーラス・グループ、デバステイティング・アフェアに次いでダイアナが登場。「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」、「エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ」などを披露、シュープリームス時代から鍛えあげたのびやかな高音と個性あふれる歌声を聞かせた。

そして舞台が暗転する中で、すっかりおなじみとなったビリー・ホリデイ・スタイルに変わったダイアナは、「ビリーの単なるコピーでなく彼女の生き方、人生観をとらえ直し表現した」というブルースをしみじみと歌いかける。それまでの熱狂的だった会場のふん囲気も一変、ダイアナのもの静かな、しかし説得力に富んだ世界に引きずり込まれてしまった。

ときには客席にも気楽に降りて聴衆に愛きょうをふりまく。親しみやすい彼女の人柄に加えて幅の広い歌唱力は、ダイアナがエンタテイナーとしてすっかり成長したことを感じさせた。

(共同)

モダン・テナーの巨人、ソニー・ロリンズが来日

Sonny Rollins in Japan

No.22

Photo: Redferns

Photo: Redferns

モダン・テナーの巨人、ソニー・ロリンズが来日した。ロリンズは、その哲人にも似た風ぼうと生活態度によって、わが国では神秘的ともいえる存在になってしまったが、5年ぶりに接する彼はやはり生身の、モダン・ジャズ界にそびえる巨峰と呼ばれるにふさわしいジャズ・ミュージシャンであった。

再度の”沈黙”の後、昨年初め再び活動を開始したロリンズが新鋭サイドメン(ギターは日本の増尾好秋)を率いて展開するプレイは、かつてのロリンズをほうふつさせる。「セント・トーマス」「モニタート」「プレイン・イン・ザ・サード」などの懐かしい彼のヒット曲が、それを物語る。

ロリンズの音楽は、彼の人柄そのもののように大変親しみやすい。テーマとメロディを、彼は線の太い、しかも優しさに満ちた音で浮き彫りにしてゆく。そのあとに続くアドリブ・ソロの奔流、ドライブするサイドメン・・・・・。ピアノなしのクワルテット編成が、いささか残念な気もするし(ロリンズの説明によると、ビザの関係で入国出来なかったという)、サイドメンも、もう少しアドリブ・ソロのだいご味を発揮してほしかった。またロリンズも、もっとフリー・ブローインズでよかったのではないか、などのうらみも多少は残るもののなかなかいいステージだった。

今回の彼の演奏の中に「Something New」を、あるいは彼からの「新しいメッセージ」を聴き取ったかどうかは、聴き手個人個人によって意見が分かれよう。しかし、ロリンズの持つ「Something Else(何か独特のもの)」は、おそらくすべての聴衆が感じ取ったのではなかろうか。「やはりロリンズはロリンズだ」というのが率直な感想といえそうだ。なぜならロリンズは”彼にしか出来ないやり方”で自分の音楽をやっているのだから。そして、それが確かな説得力を持っていることを、会場を埋めつくした聴衆の熱い拍手が物語っていた。

(共同)

レオン・ラッセル&ザ・シェルター・ピープルの東京公演

日本武道館が、波間にただよう一枚の落葉のように大きく揺れ動いた

No.25

Photo: Redferns

Photo: Redferns

大地にしっかりと根を張ったように構える東京・日本武道館が、波間にただよう一枚の落葉のように大きく揺れ動いた------そんな感じを受けるレオン・ラッセル&ザ・シェルター・ピープルの東京公演(11月8日夜)であった。

ステージ上に並べられたアンプ類、それらを照らす色とりどりの照明器、その中をレオン・ラッセルが登場。胸のあたりまでのびた金髪が、やはり胸にまでとどきそうなアゴヒゲと混ざり合った風ぼうの彼は、その奥から一条の光を放つような鋭い目差しを人いきれでみせかえる満員の会場に向ける。そして”最後のスーパースター”に何かを期待する無数の聴衆の視線もレオン一点に集中する。スリリングな緊迫感がみなぎったオープニングである。

こういうふん囲気の中で「オーバー・ザ・レインボウ」「マイティ・クイーン・メドレー」をあの独特なレオンの歌うような語りでつなぎながら演奏。徐々に演奏者と観客がうちとけ合ってステージが盛り上がっていく。特にセカンド・ピアニストを務めたパトリック・ヘンダーソンと4人組女性バック・コーラスの1人、キャロリン・クックの活躍は目立った。ほとんどソウル・ミュージックといった感じのボーカルと演奏に会場は興奮のるつぼと化し、レオンがボーカルに加わると聴衆は総立ち。星条旗を振りかざす者、踊りだす者と大変な騒ぎである。ステージの周辺はレオンに握手を求めようとするファンでいっぱいとなり、次々とステージ上に登る者がでる。2台のピアノとギター群、それにボーカル陣がー団となって展開する演奏は、ロックン・ロールやソウルなどあらゆる要素を取り入れた激しいもので、アンコールの「ソング・フォー・ユー」まで、圧倒的な迫力で聴衆をとらえたようだ。

終演後の会場は、聴衆の熱狂ぶりを示すかのように雑然とし、ステージの前面はほとんど壊れかかっていた。

(共同)

特集:ジャズ界の現況とその未来

音楽ジャンルの崩壊が進む/ジャズとロックの相互浸透はどこまで進むか…

No.26

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

1973年は1964年以来という来日ジャズメンのラッシュに見舞われた。大物だけを数え上げてもチック・コリア、セシル・テイラー、クインシー・ジョーンズ、マイルス・デイビス、サンタナとレオン・トーマス、ジョン・マクラフリン、ソニー・ロリンズ、ガトー・バルビエリ、アーチー・シェップ、マッコイ・タイナー、カウント・ベイシー、チャールス・トリバーなどがあり、それぞれ性格の異なるジャズ・プレイヤーたちの演奏会によって、かなりの程度ジャズ界の現況に接することができたのは大きな収種であった。今年の来日ミュージシャンの演奏をきいただけでも、いまジャズがひとつの転換期にあることは誰の目にも明らかであろう。そして、このジャズの新しい展開はロックやソウルを含めてのポップス界の動向とも無関係ではないのである。

そこで、73年の来日ミュージシャンにも触れながら、ジャズ界の現況とその将来に触れてみたいと思う。

●音楽ジャンルの崩壊が進む

日本人は洋楽に対しては分類が好きなようである。結局は輸入芸術なので水際で分類しないと安心できないのだろうか、その分類も不可能なくらい最近のポピュラー・ミュージックでは、ジャンルといおうかカテゴリーの壁が音をたててこわれつつあり、分類にこだわっていてはかえって混乱するばかりというのが現状だ。

73年の冒頭を飾ったチック・コリアのリターン・トゥー・フォーエバーの演奏は一世を風びするヒットをみせ、ジャズ・ファンのわくをはるかに越えてアッピールしたようだが、一方日本の一部のジャズ・ファンの中にはこれがジャズなのかと首をかしげた人がいるかもしれない。そこには確かにブラジルをルーツとするラテン・ミュージックの要素が多く入っていた。それはブラジル出身のアイアート・モレイラ、フローラ・プリムが加わっていたからだろうが、その南海の楽園を思わせるさわやかな自然憧憬のサウンドは明らかにジャズの流れから出てきたニュー・サウンドといっていいものなのだ。チックのグループは帰国するとすぐ解散し、モレイラとプリム夫妻は自分たちのグループを作ったが、それは一層ラテン・アメリカ色の強いグループとなった。最近ジャズの世界で第三世界出身のプレイヤーたちの活躍がひとつの焦点になっていることも確かだ。

ニューポート・ジャズ祭で来日したガトー・バルビエリの行き方はとくに興味深いものがある。かれはLP「第三世界」以来、南米の音楽と自作にのみしぼって演奏してきた。彼の場合はアルゼンチン生まれという自分の血を強く意識し、民俗色の豊かな演奏を行ってきたが、来日グループのメンバーをみると、なんとサイドメンはすべてアルゼンチンを中心とする民俗音楽家ばかりであった。従ってサイドメンたちはジャズメンではないのだが、その不思議な違和感を民族の血で統一してみせたところにガトー・グループの新鮮さと創造性があるともいえるだろう。ジャズはこういった行き方も飲み込んで消化してしまうほど貪欲な音楽であり、もともと混血から出発したジャズの強さがあるのかもしれない。

このガトーが現在のような演奏に踏みきったのはドン・チェリーと共演してからである。ドンはアメリカの黒人だが、アフリカに傾倒しており、アフリカの民俗色の濃い演奏を行っているが、舞台にカラフルで美しい刺しゅうをほどこした布を掲げベースとサックス以外は全員が床に坐って演奏するというユニークな方法をとっている。演奏はアフリカの民謡が多いのだろう。まるで童謡のようにシンプルでナイーブであり、アフリカ語の歌を交えて演奏するが、いつの間にかステージのミュージシャンと客席の聴衆との合唱が始まるのである。決してドン・チェリーが聴衆に合唱を強要するわけではない。自然にそのような現象が残るのだ。黒人とか白人とか膚の色には関係なく心から溶け込める音楽なのだ。気がついたらぼくまで一緒に歌っていた。こんな経験は初めてである。今年のニューポート・ジャズ祭では20数回のコンサートを聞いたがドン・チェリーの音楽こそ理想の音楽だと思った。

ドンたちの演奏中、彼の3つくらいの息子は同じ舞台の上でねころがったり、一緒に歌ったりして遊んでいるのである。お父さんの演奏が終わるとコップに水をついてもっていったりしている。しかもその無邪気な子供の遊びが少しも彼らの演奏の邪魔にはなっていないのである。子供の遊びも演奏の中にとり込んでしまうほど開放的でナチュラルなジャズなのだ。彼らの音楽は愛と平和(生活の中の平和)を歌い上げており、人間の生き方と音楽が完全に合致し、説得力があるといえるだろう。来年4月にはいよいよこのドン・チェリーのグループが来日するという。また、アフリカ出身のピアニスト、ダラー・ブランドの最近の人気も第三世界の音楽の台頭と無関係ではなかろう。

●ジャズとロックの相互浸透はどこまで進むか

73年はマイルス・デイビス、ジョン・マクラフリンとマハビシュヌ・オーケストラ、サンタナと、ナウなグループの来日が相次いだが、このグループはジャズとロックの相互浸透による演奏という点で多くの問題点を含んでいるといえるだろう。

マイルスは9年ぶりの来日だったが、そのあまりに大きな変化には驚かされた人も多いであろうが、現在のマイルスの演奏こそブラック・ミュージックの最もナウな姿を示したものとはいえないだろうか。マイルス・グループのリズムを単にロック・リズムということはできない。彼らの音楽はもっと深くアフロ・アメリカン・ミュージックに根差したものであり、ブラック・リズムというべきものなのだ。クインシー・ジョーンズもいうように、過去のジャズが好んで用いた4ビートは決して黒人の最も好むビートとは限らないのだ。むしろ白人に迎合しなければ生きていけなかった時代の白人向きに四捨五入したビートだったといってもいいかもしれない。来日したジョー・ヘンダースンにそのことをたずねたら、その通りだという答えが返ってきた。マイルスの「オン・ザ・コーナー」や「イン・コンサート」はアメリカではベスト・セラーを記録したが、それは、これらの音楽が現在の黒人たちのフィーリングやリズムを見事にすくい上げているからではなかろうか。つまり黒人たちにとっては、マイルスの演奏はこれこそおれたちの音楽だといえるものをもっているのである。

「オン・ザ・コーナー」についてイギリス人が実にうまい解説を試みている。英語のまま紹介しておこう。

[Take a walk down a city street with Miles Davis and listen to the Language of the people on the sidewalk. Listen to the music that captures the joy, the pain, the beauty of people who live on the "The Block". Listen to one of the most beautiful place in the world!]

つまりマイルスの音楽は黒人街のおしゃべりや踊り、さらには黒人の喜びや悲しみの感情をすくい上げたものであり、そこには”ブラック・イズ・ビューティー”という最近の黒人の気持ちも反映されているのである。このところのマイルス・グループが持つ狂喜乱舞を思わせるエキサイティングで躍動的なリズムは、黒人が本来好きな自分たちのダンスのリズムである。このダンスは社交ダンスのダンスではなく、あのアフリカの黒人が喜怒哀楽を表現するために踊ったダンスの流れを汲むものである。したがって、マイルス・グループのリズムは部分的には今日のロックのリズムと重なり合う部分があるが、決して白人のロックを模倣したリズムではなく、むしろ黒人たちの日常のリズムとアフリカのリズムから出ているとみるべきであろう。

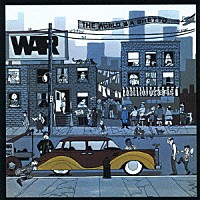

マイルスは40年代末以降、常にジャズ界をリードしてきたし、ジャズ界の予言者といっていい男だが、現在もマイルスの音楽はジャズ界に対して大きな影響力をもっている。ハービー・ハンコックのグループなどは完全にマイルスの行き方をトレースしており、アメリカでベスト・セラーを記録したドナルド・バードの「ブラック・バード」などは、明らかにマイルス・グループの演奏のポップス化といえるものだ。また、ウェスト・コーストのブラック・ロック・グループとして注目されているウォーなどにもその躍動的なブラック・リズムという点で、マイルス・グループと共通するものがみられる。マイルスのグループはその点でブラック・ミュージックの集大成といっていい面をもっている。

考えてみれば、マイルスのグループは多分に今日の70年代ジャズの温床、出発点となってきているのである。マイルスの「イン・ア・サイレント・ウェイ」にはジョー・ザビヌル、ウェイン・ショーター、チック・コリア、ジョン・マクラフリンらが加わっているが、このセッションから、ウェザー・リポート、チック・コリアのリターン・トゥー・フォーエバー、マハビシュヌ・オーケストラらが生まれたといっても大きな間違いはないものと思う。マイルスの音楽にはジャズはもちろんだが、ロック、ソウルの要素も包含されており、現代において音楽はどうあるべきかということを厳しく問い正した演奏を行っている点で、やはり現代のジャズはマイルスを除外しては語れないであろうし、マイルスの演奏の中に来たるべきジャズの姿をみることもできるのである。

●マクラフリンの音楽

今年来日したグループではジョン・マクラフリンのマハビシュヌ・オーケストラも論議をよんだ。賛否両論が戦わされたが、ジャズとロックの要素を共有したこのグループは、ジャズ・ファンよりむしろロック・ファンから支持されたのではなかろうか。ドラムスのビリー・コブハムはジャズ、ロックの両分野を通じ、目下文句なくナンバー・ワンだが、彼のエイト・ビートのバック・アップを受けての集合即興演奏の迫力はすさまじいものがあり、マクラフリンのダブルネック・ギターを用いてのハードでめまぐるしいプレイは、バイオリンの演奏と交差して一種の音タピストリー(つづれ織り)を生み出している。

しかし、そこにみられるのが西欧風のハーモニーではないところに、彼のインドの音楽やインド哲学への共感をみることができよう。その点ではマイルスの演奏も含め、このところジャズやロックの演奏が急速に脱西欧的となり、第三世界の音楽としての性格を強めてきている点が注目される。そのため西欧的性格の現れであるハーモニーが後退し、リズムや旋律、さらには音のアラベスクが目立ってきたのである。

マクラフリンには来日したときいろいろ会って話をしたが、彼は長年コルトレーンの音楽に心酔してきてなんとかコルトレーンのように音楽と精神性を合致させたいと考えていたという。そんなときスリ・チンモイに会ってインド哲学に触れて開眼したという。そのチンモイの言葉でいちばん心を動かされたのが「神は最高のミュージシャン」だという言葉だったという。彼はこの言葉によって、神のような人間になることこそ、ミュージシャンとして最高の道であることを悟ったのである。

つまりここから彼の精神性を求める音楽が始まったのであるが、彼のさわやかでつつましい人間性にじかに触れると彼が何か若き修道僧のように思えてくるのである。仏教でいえば彼は出家したのかもしれない。瀬戸内晴美の出家のニュースを聞きなにか2人の姿に乱世に生きる芸術家の宿命みたいなものを感じた。

マクラフリンはカルロス・サンタナとも親交があり、2人はスリ・チンモイの思想を軸にして美しいアルバム「魂の兄弟たち」を作った。コルトレーンの「至上の愛」や「ネイマ」が演奏されており、ここに至ってジャズとロックの区別は完全に消滅するが、むしろここで演奏されている「至上の愛」はコルトレーンのものよりアリス・コルトレーンの演奏に近い。実はマクラフリンはアリスの音楽にも心酔しているのである。アリスはコルトレーンがインドの心と音楽にアプローチしていた意志をつぎ、実際にインドにも渡り、インドの思想家とも親交を結んで、きわめて精神性の強い演奏を行っているが、「ワールド・ギャラクシー」「ユニバーサル・コンシャスネス」「ロード・オブ・ローズ」などは最もスピリチュアルなジャズとして高く評価されるべきものであり、コルトレーンの真の後継者としてアリスの音楽をまず第一に挙げなければなるまい。日本で彼女の音楽が過少評価されているのは残念でならない。

それはさておき、今後はマクラフリンの音楽としても「魂の兄弟たち」の方向が一層重要になってくるのであろう。

グループとしてのサンタナは来日公演にレオン・トーマスが加わったように、今後ますますジャズ的要素が強くなり、ロックとかジャズとかいったカテゴリーの壁を破る方向に進むであろう。メンバーにもアルマンド・ペラサなど、ジャズ・センスをもったプレイヤーが加わっており最新レコードでは4ビートを多用しかなりハードなジャズ的プレイをみせており、近くサンタナのレコーディング・セッションにマイルス・デイビスが加わるという噂も出ているほどだ。アズテカはサンタナにさらにプラス・ロックの要素が加わったグループで、やはりジャズ的色彩が濃い。

このところロックとジャズの交流は盛んで、いまアメリカではジョン・メイオールのグループにジャズ・トランペットのブルー・ミッチェルが加わってのジャム・セッション・ロックが話題を呼んでおり、フランク・ザッパのニュー・マザースによる演奏「興奮の一夜/マザース」(ワーナー)にはフランスのジャズ・バイオリン奏者ジャン・リュック・ポンティが加わっている。やがてはこういった演奏があたり前になってくるかもしれないのである。

いまロックは、一方で、自分たちの音楽の本当のルーツを探求して、アメリカン・ロックはカントリーを再認識し始め、一方で、その音楽性の追求からジャズと重なりつつあるようだ。そして、ロックもジャズも現代にあっては、この世をいかに生きるか、現代の文明とどうかかわっていくかということも重要なポイントとなっている。ロックはもともと若者の生き方そのものだったが故に若者から大きな支持を得た音楽だったのである。ジャズもまたスピリチュアルな演奏に向かってから再び隆盛に向かいはじめたのである。

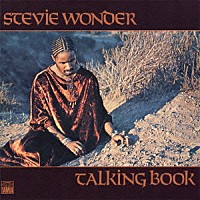

●ジャズとニュー・ソウルはどうかかわり合うか

このところニュー・ソウルの台頭が目立つ。ジャズやロック、ポップスの要素が入り込み、イージー・リスニングなまでのソフトなタッチをもったモダンなソウルが、仮にニュー・ソウルとよばれているわけだ。いまやこのニュー・ソウルはアメリカの黒人たちの日常の音楽として圧倒的な支持を得ている。

「シャフト」「スーパー・フライ」「クレオパトラの危機脱出」「コフィー」といったブラック・シネマに用いられているのもこの種の音楽ばかりだ。ロパータ・フラック、ダニー・ハサウェイ、カーティス・メイフィールド、マービン・ゲイ、ダイアナ・ロス、ピル・ウィザース、テンプテーションズなどニュー・ソウルのアーチストはいまや花ざかりといったところだ。50年代にも黒人のアーチストがポップ化したこともあった。ナット・キングコール、ジョニー・マチスらがそうだが、そのころは黒人が白人化し、白人の歌を歌うことで人気を得たのだった。

ベラフォンテでさえ多分に白人好みに作られた面があったが、今日のニュー・ソウルの連中は、あくまで黒人性を保ちながら、それが、ジャズやポップ、ロックの影響を受けて本来のソウルのわくからはみ出してきたというだけのことなのだ。従って歌にも十分に黒人の主張やセンスが歌い込まれた黒人の手になるものがあり、白人へのこびといったものではなく、むしろ黒人性の謳歌と、黒人としての自信みたいなものがみなぎっているのである。

従って、今日の黒人たちは、ニュー・ソウルを自分たちの心の歌日常の歌として口ずさみ楽しんでいるのである。

アーチー・シェップが来日したとき楽屋にいくと、彼は仲間とマービン・ゲイの「ウォッツ・ゴーイング・オン」を口ずさんでいた。また、セシル・テイラーも、マーサとバンデラスが好きだという。この黒人たちがじつは心の歌としてニュー・ソウルを愛しているというのは黒人ジャズを理解する上で重要な鍵となる。4月に来日したクインシー・ジョーンズ・オーケストラの演奏は、このニュー・ソウルのオーケストラ化にほかならない。クインシーははっきりと、「ぼくがやろうとしている音楽はブラック・ミュージックのトータルな表現だ」と語ってくれた。

彼はロバータ・フラック、ダニー・ハサウェイ、アレサ・フランクリンは最高だという。従って、今日のクインシーの音楽はニュー・ソウルを愛さなければ理解できないものだ。とくにクインシーの場合は、黒人のボーカルもフィーチュアし、このニュー・ソウルをかなり生の形で、使っているところが面白いのだが、彼には、はっきりニュー・ソウルのリーダーだという意織があるようだ。クインシーのような行き方は現代ジャズのひとつの正道として注目すべきものがある。クインシーの音楽ほどクリアーではないが今日の黒人ジャズには大なり小なりニュー・ソウルの要素が入ってきているようだ。それにしてもニュー・ソウルという自分たちのほんとうの心の歌をもっている黒人たちは幸せであり強い。結局、創造の核の役を果たすのは、その心の歌だからだ。

●ニューヨーク・ジャズの新しい息吹き

さて、紙面が少なくなって、いまニューヨークで起こりつつある新しいジャズについて触れるスペースがなくなってきたが、現在のニューヨーク・ジャズ・シーンは、ちょうど50年代の後半にハード・パップを生んだときのような活気にみちている。一時、シカゴのAACM系のミュージシャンがジャズ界に刺激を与えたが、彼らは60年代の後半から70年代のはじめにかけてひとつの成果を挙げたあと、アート・アンサンブル・オブ・シカゴという魅惑的なグループを残したまま、今またニューヨークの若手を含むミュージシャンたちと交代しつつある感がふかい。

このニューヨークの新しい息吹きはチャールス・トリバー・クワルテットと来春早々来日予定のキース・ジャレットがある程度伝えてくれると思うが、現在のニューヨークではニュー・ジャズを通過して、ジャズ本来の姿にめざめたニュー・ハード・パップともいうべきジャズが台頭しつつある。スタン・カウエル、C・トリパー、メルトウメ、ノーマン・コナーズとダンス・オブ・マジック、カルロス・ガーネット、サム・リバース、デューイ・レッドマン、ゲイリー・バーツなどはその一部でありソニー・ロリンズ、マッコイ・タイナー、エルビン・ジョーンズ、ソニー・スティットといったベテランはその保護者として活躍している。このニューヨーク・ジャズ・シーンの新しい息吹きを積極的にとらえようとしているのが最近のインパルスやストラタ・イースト、コブルストーン、ミューズなどである。中でも1月に来日するキース・ジャレットのグループはゴスペルやアメリカの土の香りを感じさせる深いソウルが興味ぶかい。

いまニューヨークではニュー・ジャズの嵐が去り、ナチュラルに黒人の感情を歌い上げた新しいジャズの季節が始まろうとしている。

(岩浪洋三)