Special

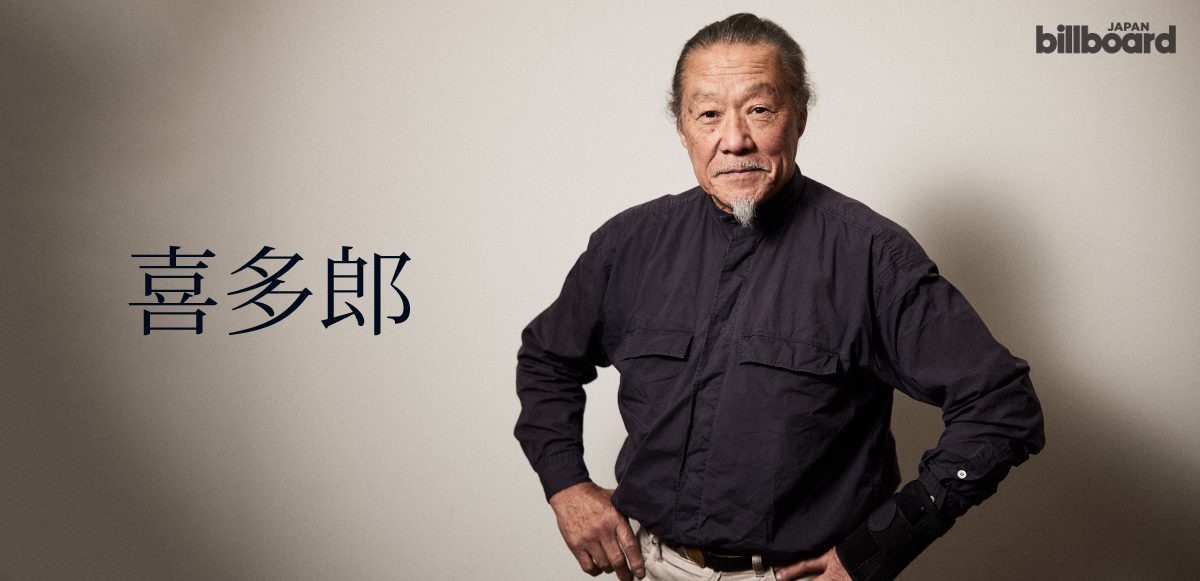

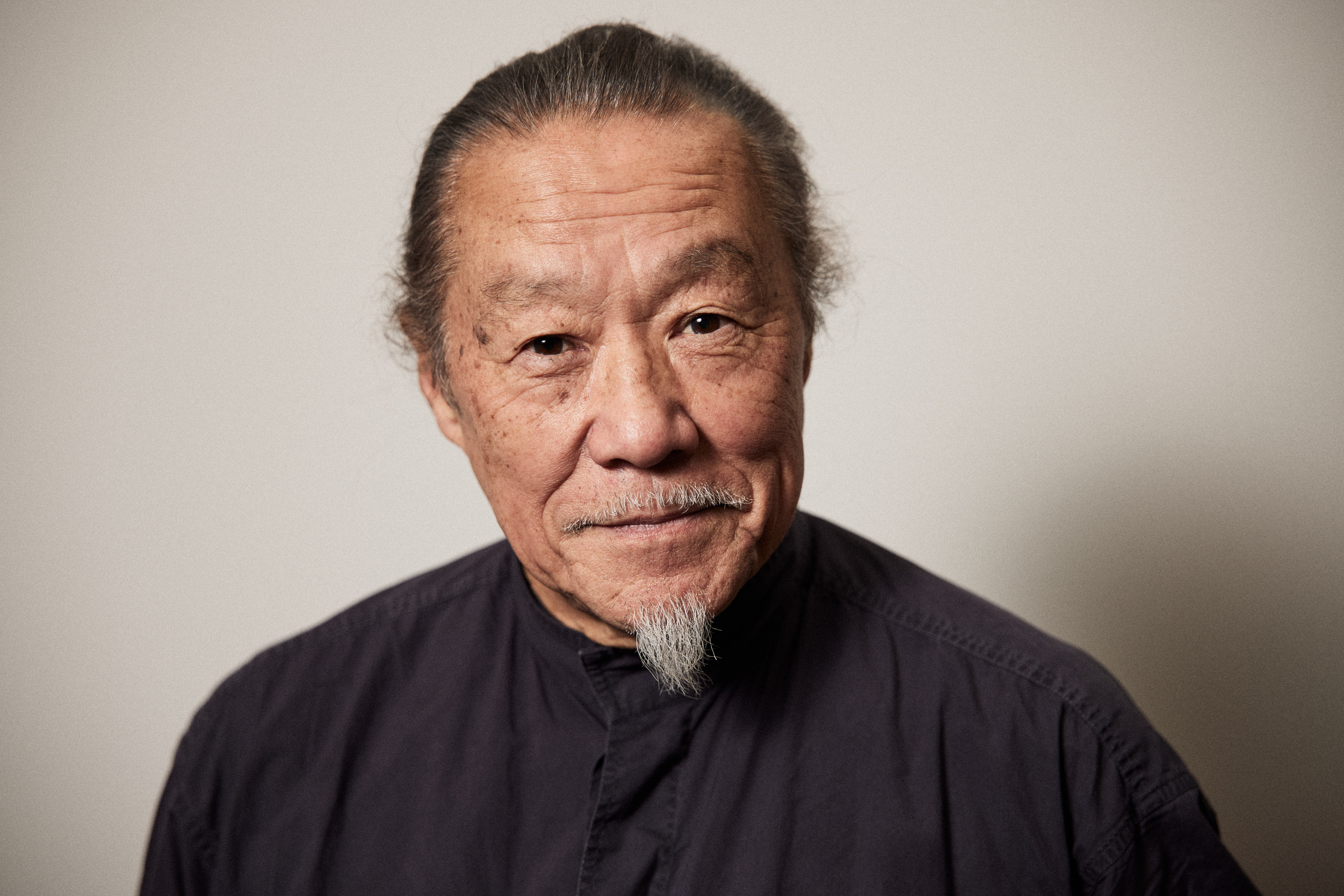

<インタビュー>喜多郎 世界中で音楽を奏で続ける理由「音楽は国境も宗教も超えて、人と人をつなげてくれる」

Interview & Text:黒田隆憲

Photo:森好弘

喜多郎が歩んできた「音の旅」が、再び現在形で響きわたる。

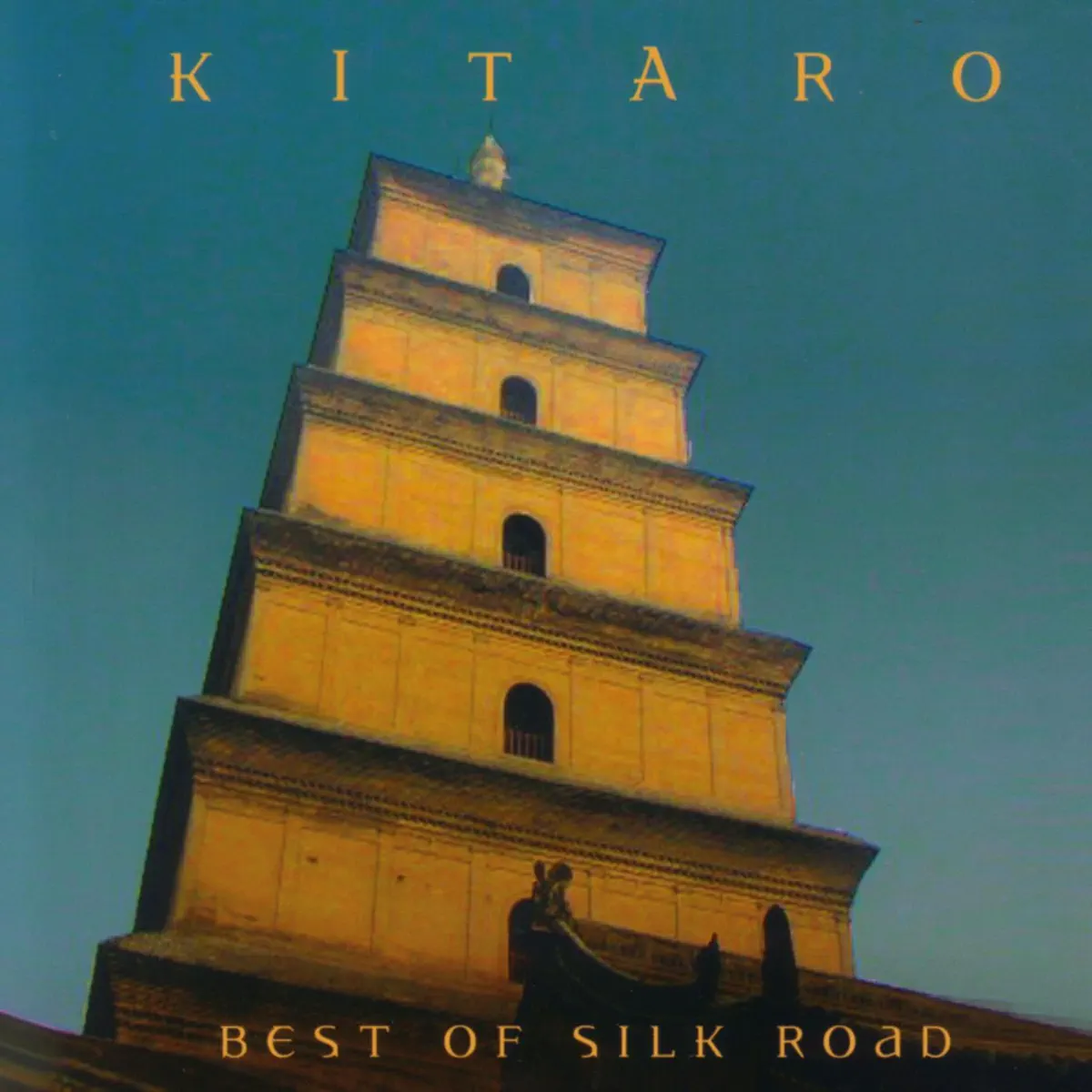

昨年6月には福井・越前大仏での奉納演奏を収めた『Zen : Live in Katsuyama』、7月には空海生誕1250年を記念した香川・善通寺での奉納公演『Kukai 1250 Live in Zentsuji』を発表。そして2025年9月、NHKドキュメンタリー『シルクロード』放送から45周年を記念したリマスター盤『Best of Silkroad』をリリースした。

3作はいずれも、シンセサイザーと和の音楽、そして「祈り」を軸に据え、半世紀にわたり世界を舞台に活動してきた喜多郎の集大成であり、次章への序章でもある。宗教建築と音を融合させた立体的なライブ・アートから、映像と音が呼応する新たなステージ演出まで、彼の音楽は時代とともに形を変えながら深化を続けている。

パンデミック以降、人々が再び心の拠りどころを求めるようになった今、喜多郎の音楽は新たな世代にも届き始めている。その現在地と、これから見据える「音のシルクロード」の行方を聞いた。

宗教や言葉が違っても、

人々が音楽に抱く感情は共通している

――NHKドキュメンタリー『シルクロード』放送から45周年を記念したリマスター盤『Best of Silkroad』がリリースされました。喜多郎さんにとってこのプロジェクトは、どのようなものだったのでしょうか。

喜多郎:当時の僕は、すでに『天界』『大地』『オアシス』と3枚のソロアルバムを出していました。それらは“ニューエイジ” “マインドミュージック”といった言葉で紹介されることも増えていて、少しずつ注目され始めていた時期だったんです。そんななか、NHKによるドキュメンタリー番組『シルクロード』が放送されたことで、音楽と映像が融合する力の大きさを改めて感じましたね。とりわけ映像が持つ影響力というのは、本当にすごいものだと思います。

――ちょうど長野に拠点を移された頃でもありますね。

喜多郎:それまで僕は鎌倉に住んでいたのですが、春から夏になると海水浴シーズンでうるさく、作曲に集中できなくなってしまって……(笑)。そんな頃、たまたま友人が長野に住んでいたので訪ねたことがあったんです。帰る道すがら、山の中にポツンと一軒家が建っているのを見かけて。気になったので近寄って見てみたところ、どうやら誰も住んでいない。隣の方に聞くと「大家さんは近くにいるよ」と教えてくれたので、酒屋で一升瓶を2本買って手土産にして、「あの家を貸してください」と直談判したんですよ、その足で。その場で「いいよ」とおっしゃっていただき、鎌倉に戻ってすぐ荷造りを始め、1週間後にはもう引っ越していました。

――「シルクロード」は、その長野の家で制作されたんですね。

喜多郎:テーマ曲だけは鎌倉で作りましたが、それ以降のほとんどの曲は長野で作りました。映像と結びついた音楽づくりは初めての経験で、それまでの3作とは作り方も大きく変わりましたね。NHKから映像素材をビデオで受け取り、それを観ながら音をつけていく。当時は映像と音楽を同時に制作すること自体が珍しく、とても勉強になりました。石坂浩二さんのナレーションが入る構成だったので、彼の声に合わせて音をどう配置するか、タイミングを考えるのが重要でした。特別な打ち合わせはほとんどせず、僕は自分の感覚で音を作っていったのですが、石坂さんが僕の音楽に合わせてナレーションのテンポを考えてくださって。結果的に、完璧にシンクロした。あれは本当に貴重な体験でしたね。

――テーマ曲「シルクロード」は日本だけでなく、アジア全体にも広がりました。

喜多郎:NHKが世界各国に番組を配信していて、たしか関連作品を含めると100か国以上で放送されたのだと思います。国によってはナレーションを英語や現地の言語に差し替えていましたが、音楽はすべてそのまま。今回のアジアツアーでも実感しましたが、いまも「シルクロード」を聴き続けてくれている人が各地にいることを強く感じます。

――「シルクロード」にまつわる海外公演で、何か印象に残っているエピソードはありますか?

喜多郎:音楽には、政治の枠を越えて人と人をつなぐ力があるということ。例えばイランで、『シルクロード』が放送された直後に政府から正式な招聘の話がありました。ご存知のように国際情勢の関係でなかなか実現できず、実際に行けたのは十数年後でしたが。ただ、僕自身、『シルクロード』の制作後に作品の舞台となった地域を自分の目で確かめたくて、イランの国境近くまで旅をしたことがあって。その過程で旧ソ連圏、ウズベキスタンやカザフスタンなどを巡り、イスラム文化の息づく土地を実際に歩くことができました。

その旅で強く感じたのは、宗教や言葉が違っても、人々が音楽に抱く感情は共通しているということ。コンサートでも、最初の一音で会場全体の空気が変わる瞬間があるんです。政治の境界線ではなく、心の共鳴でつながっていく。音楽家としては、それがいちばん嬉しい瞬間ですね。

――なぜ「シルクロード」は、国や文化を越えて多くの人の心に響いたのだと思いますか。

喜多郎:当時は、シンセサイザーを使った音楽自体がまだ珍しかったんですよ。一般的な作曲手法とは違い、シーケンスを取り入れた構成も新鮮でしたし。「シルクロードのテーマ」でも、本来ならオーケストラのハープで演奏されるようなフレーズをシーケンサーで作っていた。そうした音の組み合わせが、当時の人々にはとても珍しかったのだと思います。

何より大事なのはメロディーでしたね。ドキュメンタリー音楽というと、背景に流れるBGM的なものとして扱われがちですが、僕はそれぞれの地域にテーマを設け、その土地に合った旋律をしっかり立たせようとしていました。取材が進むごとに「この地域はこのテーマ」「このシーンはこの音色」と、自分でメロディーを決め、そのイメージに合う楽器を選んでいく。さらに、ライブで演奏する際には、メロディーをシンセではなく二胡やバイオリンで奏でることもありました。ほんの小さな音の要素でも、その土地らしい響きが加わるだけで、全体の雰囲気がぐっと変わるんです。

――音楽を聴く人たちの変化は感じますか?

喜多郎:僕のコンサートに来てくださる方は、昔からずっと聴いてくれている人が多いんです。日本では特に年齢層が高く、長年のファンの方が中心ですね。僕たちが“ニューエイジ”と呼ばれる音楽を作り始めた1980年代には、そうした音楽が一種のムーブメントとしてメインストリームにあった時期もありました。いまの日本では依然としてジャンルの壁が強く、ポップスがメインストリームにあり続けています。

その一方で、東南アジアやヨーロッパでは若い世代が増えており、今はむしろ20〜30代が中心になりつつある印象です。海外ではSpotifyなどのサブスクリプションやYouTubeを通じて音楽を知る人が多く、それが世代を超えて広がっている要因のひとつだと思います。

――演奏スタイルという点でも、時代とともに変化してきた部分はありますか。

喜多郎:今は、オーケストラで演奏した音源をベーシックトラックとして使い、そこに僕とバンドメンバーが生演奏を重ねていくスタイルが多いですね。それに加えて、最近は『古事記と宇宙』のように、宇宙映像と音楽を組み合わせたステージも増えています。『シルクロード』の公演では、当時の映像を一部取り入れながら演奏することもあります。昔は照明演出が中心でしたが、いまは映像を積極的に取り入れたコンサートが主流になってきました。

どんな時代でも音楽が人の生活の中にあること、

それを大切にしていきたい

――2023年に福井・越前大仏(大師山清大寺)で行われた【Zen : Live in Katsuyama】(2024年6月リリース)も、プロジェクションマッピングを取り入れた公演でしたね。

喜多郎:プロジェクションマッピングの第一人者、長谷川章さんと一緒に制作しました。あの日はあいにくの雨で、観客は回廊の下にしか入れなかったんです。僕たちはオープニングのあとすぐ本堂に入ったので、外の映像がどうなっているのか実は見えなかった(笑)。あとで編集の際に映像を観て、「ああ、こんなふうに映っていたのか」と初めて知りました。大仏殿の外壁全体に投影された映像は圧巻でしたね。

――まさに“音と祈りの融合”という印象でした。

喜多郎:あの空間には1,200体を超える仏像があり、まるで建物全体が共鳴体のようなんです。長谷川さんのデジタル掛け軸の光と、僕のシンセサイザーや太鼓、笛の音が交わることで、音楽そのものが祈りになっていくような時間になりました。演奏したのは「祈りの大地」「Mercury」「Silk Road」「Aqua」「Requiem」など全13曲。電子音と生楽器を融合させ、「仏教的瞑想空間」を音で描こうとした公演でした。

――生楽器の使い方がとても印象的でした。

喜多郎:シンセだけでなく、エレクトリックシタールや和太鼓、笛を組み合わせるのは昔から好きなんです。最近は会場ごとの響きに合わせて、その場に最も合う音を選ぶようになりました。「どの楽器がその空間で一番響くか?」「どうすれば聴き手にインパクトを与えられるか?」を常に意識しています。

――その前には、空海生誕1250年を記念した【Kukai 1250 Live in Zentsuji】(2024年7月リリース)が行われています。

喜多郎:僕にとって空海は特別な存在です。四国八十八ヶ所の巡礼を始めたのは2001年、アメリカで同時多発テロが起きた直後でした。そこから少しずつ歩き始めましたが、まだ全ては回りきれていません。今は49番目までで、残り39か所。「死ぬまでには必ず全部まわりたい」と思っているんです。

――善通寺の公演は、音楽だけでなく映像や書が融合した総合芸術のようでもありました。

喜多郎:音楽家の岡野弘幹さん、書画家の小林芙蓉先生、四国八十八か所 善通寺の僧侶の皆様と共演しました。金堂の外壁にプロジェクションマッピングを投影し、法要と音楽、書のパフォーマンスが一体になるよう構成したんです。演奏したのは「慈悲」「The Wind From Heaven」「Silk Road」「Caravansary」「Matsuri」「Reimei」など。岡野さんの「Mother Song」「Starry Night」も加わり、「祈りと調和の宇宙観」を音で表現する試みになりました。

――喜多郎さんにとって、空海とはどんな人ですか?

喜多郎:思想家としても宗教家としても、空海はやはり「スーパーマン」です。唐の長安まで渡り、未知の世界に飛び込んで教えを学び、それを日本に持ち帰った。その行動力と精神力は本当にすごい。僕自身も八十八ヶ所の“鐘の音”をすべて録音したことがあるのですが、それだけでも10年かかりました。あのスケールを思うと、空海の生き方は今も僕の目標であり続けています。

――世界を旅しながら文化を吸収して音楽を作り続けている喜多郎さんは、まさに「現代の空海」ともいうべきパワーの持ち主ではないかと…

喜多郎:ははは、そうですかね(笑)。確かに昔の空海も、あらゆる知識や文化を吸収しようとした人でした。僕にとっても、世界を旅しながら音楽を通して人の心をつなぐことは、それと同じように「新しい世界への探求」なんです。空海が宗教という形で人の心を導いたように、僕は音楽という形で平和や調和を伝えたい。どんな時代でも音楽が人の生活の中にあること、それを大切にしていきたいと思っています。

――ご自身と空海の間に共通点を感じることはありますか。

喜多郎:ありますね。作品づくりは、まるで修験道のようです。精神的にも肉体的にも自分を追い込み、極限の先でしか見えない感覚といいますか……「もう一つの世界」がある。その瞬間に出会えたとき、「ああ、自分はまだこの道を歩いているんだ」と実感します。

――ヨーロッパでも、さまざまな出来事に遭遇されたそうですね。

喜多郎:ロシアがクリミアに侵攻した2015年ごろ、ちょうどモスクワで公演していました。その翌日はウクライナ・キエフでのコンサートが予定されていたんです。モスクワの公演を終えてホテルに戻った瞬間、「キエフが攻撃された」とニュースで知りました。僕たちのコンサート会場の近くまで爆撃があり、結局公演は中止。楽器だけをトラックに積み、ポーランド経由でドイツまで運ぶことになりました。

ギリシャでも似た経験があります。13〜14年前、アテネで学生が警察に射殺されて暴動が起きた時期に、ちょうど僕たちのコンサートが重なってしまって。ホテルへ向かう途中でデモ隊の群衆を横目に見ながら、「この状況で本当に演奏できるのか」と思いました。それでも最終的には無事にステージをやり遂げることができた。世界を旅していると、こうした “非日常”に何度も出会いますが、そのたびに音楽の意味を深く考えさせられます。

――今も世界中を飛び回りながらエネルギッシュに活動されている喜多郎さんは、12年前にお会いしたときと全く変わらない若々しさを保ち続けていらっしゃいます。日々心がけていることはありますか?

喜多郎:いやあ、特別なことは何もしてないんですよ(笑)。ただ、「自分のために生きる」というよりは「作品のために生きている」という意識が常にありますね。自分の時間やエネルギーを作品づくりに注ぎ、その音楽を通して少しでも平和や癒しを伝えられたら。それが自分の使命、ミッションのように感じているんです。

――音楽を広げていくための「媒介」として、ご自身が存在していると。

喜多郎:まさにその感覚です。「シルクロード」を作っていた頃とは時代が大きく変わり、世界では戦争や対立が続いています。第三次世界大戦になりかねない緊張もある。だからこそ、音楽や芸術に携わる人間が、別のかたちで「世界を落ち着かせる力」になれたらと思っています。

アメリカには長く拠点を置いてきましたが、最近は「本当にここでいいのか?」と考えるようになりました。むしろアジアの方が、音楽に込めたメッセージを深く受け取ってくれる人が多い。アメリカではニューエイジも一時ブームになり、ビルボードチャートにエンヤのようなアーティストが並びましたが、流行の移り変わりが早い国です。その点、東南アジアやヨーロッパではいまも精神性の高い音楽が息づいていて、演奏していても手応えがあります。

――危険な場所でも演奏を続けてこられた。その原動力はやはり「音楽を通して世界にメッセージを届けたい」という思いなのでしょうか。

喜多郎:それがすべての出発点です。音楽は国境も宗教も超えて、人と人をつなげてくれる。だから、どんな状況でもステージに立つ意味があるんです。アテネに初めて行ったとき、ちょうどヴァンゲリス(2022年5月17日に死去)も滞在していて、一緒に食事をしながら「今度こういう作品をやろう」と語り合いました。その後も何度か会って交流を重ねましたが、そうしたレジェンドたちもみんな先に旅立ってしまった。だから今は、自分がその“灯”を受け継がなければという気持ちが強いです。

――先ほどお話ししてくださった空海プロジェクト以外で、これから挑戦してみたいことはありますか。

喜多郎:まず、プライベートでは旅がしたいです。コンサートでいろんな国に行きますが、純粋に「旅人」として世界を歩くことはほとんどありません。最近もマレーシアやシンガポール、タイを訪れましたが、タイに初めて行ったのは50年前。その頃のバンコクはまだ舗装もされておらず、道は土のままでした。それが今では高速道路が張り巡らされ、東京とほとんど変わらない街並みになっている。でも、街角に積まれたゴミを見て「これだけは昔と変わらないな」と思ったりして(笑)。

そんななかで、つい昔の「匂い」や「名残り」を探してしまうんです。失われつつある風景のなかに、何か大切なものが隠れているような気がして。中国でも同じです。初めて行ったのは44年前。当時はみんな人民服を着ていて、街じゅうが緑一色。北京の繁華街では壁新聞を人々が囲んで読んでいて、それが情報の中心でした。それが今ではデジタル化がものすごく進み、世界でも突出しています。日本はいまアナログとデジタルの間で揺れていますが、中国は完全にデジタルに振り切った。ただ、それを「どう使うか?」という点では、まだ模索中という印象です。便利さと危うさが同居している、それもまた時代の姿なんでしょうね。

――クリエイティブな面での目標は?

喜多郎:今後は、もう少し「手の感覚」に戻るような表現を試してみたい。昔のようにシンセサイザーだけで、他の音源を使わずに、すべてアナログで演奏する。効果音も手作業で、片手で弾きながらもう片方で音を操作。全部マニュアルです。デジタルが進みすぎた時代だからこそ、人間の息づかいが残る演奏がしたい。それが今、いちばん楽しい挑戦ですね。

関連商品