Special

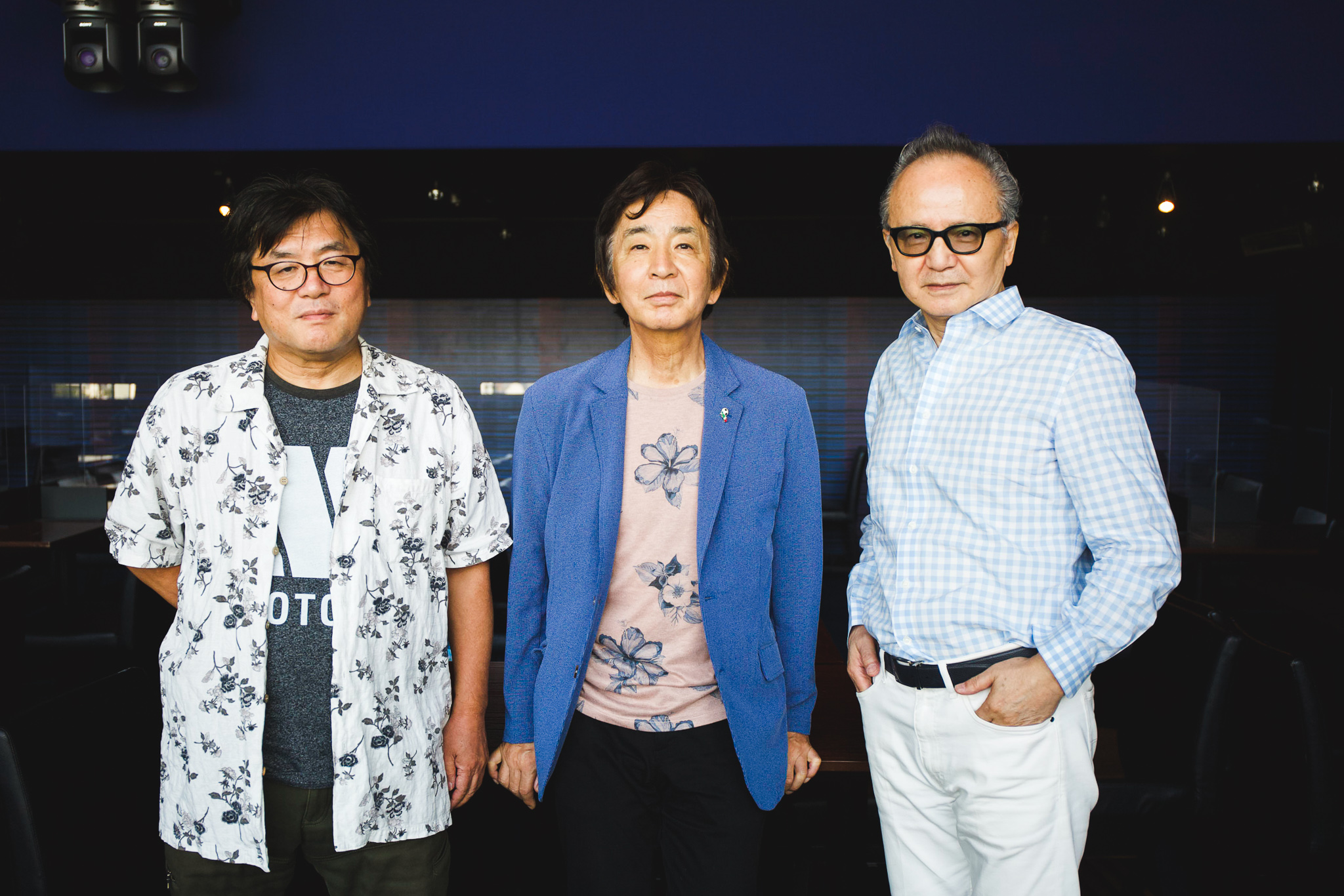

<対談インタビュー>林哲司×売野雅勇×金澤寿和 シティ・ポップの始まりと人気を集めた背景を紐解く

世界的なシティ・ポップ・ブームの中、1979年に松原みきへ提供した「真夜中のドア –Stay with me-」がワールドワイドに拡散して、すっかり注目の人となっている作曲家、林哲司。この夏には数々のシンガーたちに書いた名曲を集めたソングブック・シリーズ『林哲司 melody collection』を3組リリース。そしてライフワークであるライヴ・イベント『SONG FILE』を、Billboard Live 横浜/大阪で初開催する。そのタイミングで、当の林哲司を中心に、盟友的存在である大物作詞家:売野雅勇、ディスクガイドやコンピレーションでシティ・ポップ再評価を促してきた音楽ライター:金澤寿和の対談が実現。シティ・ポップの始まりと人気を集めた背景、当時の制作現場の裏側を覗いてみた。

林さんは最初から異色というか、ちょっと違ってた。

売野雅勇:シティ・ポップって、洋楽的な日本のポップスという解釈でいいのかな?

林哲司:我々が目指したのもやっぱりそこ。特にユーミンとか、アーティスト系に多かった。でも作曲家にはほとんどいなかったかな。

売野雅勇:そうだよね。林さんは最初から異色というか、ちょっと違ってた。

林哲司:そもそもあの時代は、ポップスを歌うヴォーカリストがいなくて。弘田三枝子さん、朱里エイコさん、伊東ゆかりさんとか、ジャズ出身の歌手が少し歌う程度でした。だからヤマハの仲間から大橋純子さんが出て、彼女に曲提供できる状況になってから、という気がします。

金澤寿和:分業制の歌謡曲があって、そのアンチテーゼで自作自演のフォークやロックの人たちが出て、ポップス系のユーミンやシュガー・ベイブはそのあと。林さんもスタートはシンガー・ソングライターでしたけど、アレンジを手掛けて職業ソングライターとして成功された感じがします。歌謡曲との橋渡しをしながら。

林哲司:主流は歌謡曲でも衣は新しくしたい。そういう需要があるから、まずアレンジでした。船山基紀さん、萩田光雄さん、佐藤健さんに僕。そこから大橋さんが出た。

金澤寿和:ヤマハだとポプコン(ポピュラーソングコンテスト)がありましたが、最初は楽曲だけの応募もあり、作曲コンクール的側面が強かった。アーティスト志向が濃くなったのは70年代半ばですね。そこから八神純子さんや渡辺真知子さんが出た。だからポプコンは中道ポップス寄り。コード進行やアレンジにジャズやソウル、ボサノヴァが入ると、都会感が出てシティと形容される。従来のフォークやロックにない新しいスタイルでした。

売野雅勇:シティって誰がつけたの?

金澤寿和:南佳孝さんの『忘れられた夏』(76年)に“シティ・ボーイ”というキャッチコピーが出てきます。

林哲司:シティ・ポップスじゃないの?ソフト&メロウとか。

金澤寿和:当時はシティ・ミュージックでした。ソフト&メロウもほぼ同義語で、マイケル・フランクスとかボズ・スキャッグスのような、後のAORも一緒でした。それに対してシティ・ポップスは、少し遅れてきた。僕の感覚では、今で言うナイアガラ系、杉真理さんとか須藤薫さんとか、オールディーズ路線の人たちをそう呼んでいました。それが今は全部引っ括めてシティ・ポップになっています。

林哲司:「ス」が取れたのは、多分J-Popがあったからじゃないかな。

金澤寿和:大滝(詠一)さん『ロング・バケーション』と(山下)達郎さん『FOR YOU』以降、僕の周りではリゾート・ポップスと呼びました。寺尾(聰)さん『REFLECTIONS』含めて。都市生活と、都会へ戻ることが前提のリゾートが表裏一体で。でも今のシティ・ポップは、遡ってはっぴいえんどまで入れちゃう。

林哲司:はっぴいえんどが居る居ないって、何処で分けるの?

金澤寿和:『ゆでめん』(=『はっぴいえんど』)はフォークですね。でも2枚目『風街ろまん』には、松本(隆)さんの風街のコンセプトが出てくる。そこが出発点かと。音楽的には3枚目『HAPPY END』からと僕は言っています。そこで台頭した鈴木茂さんのセンスが一番シティ•ポップしてますから。

売野雅勇:それは分かりやすいね。

金澤寿和:キャラメル・ママからティン・パン・アレーへの移行期がポイントですかね。大滝さんはナイアガラ・レーベルでシュガー・ベイブ、松本さんは佳孝さん『摩天楼のヒロイン』のプロデュース。

林哲司:南さんはよく覚えてます。僕も73年デビューで、あれ聴いて同じことを考えてる人達が出てきた、と思いましたから。ユーミンもそうだけど。

売野雅勇:僕は76年にコピーライターをやっていて、洋楽レコードを書いていたの。そしたら邦楽担当が『忘れられた夏』がいい!って騒いで。聴いてみたらホントに良くて、それで『摩天楼のヒロイン』を買った。

リリース情報

公演情報

林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵

-City Pop in Summer-

ビルボードライブ横浜

2021年8月21日(土)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

ビルボードライブ大阪

2021年8月27日(金)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

【配信決定】

『林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵 ONLINE SHOW LIVE LOVERS from Billboard Live supported by CASIO』

8/27(金)ビルボードライブ大阪公演の2ndステージの配信が決定しております。

⇒詳細はこちら>>

Photo:Yuma Totsuka

詞でもメロディでも、前はリスナーにイメージ喚起を委ねる面があったが

今はダイレクトに出てくる。それが今の若者文化なんでしょう。

林哲司:その頃って、やっぱりそうした風とか空気を感じていたんですか?

売野雅勇:僕は南さんだけだね。洋楽ではボズ・スキャッグスがいたけど。

金澤寿和:でも文学少年的な松本さんと違って、売野さんがキャッチコピーを作ってらしたのはシティ・ポップに直結します。

売野雅勇:そうそう、記号の世界だからね。

林哲司:僕も売野さんは適任だと思ってた。実際会う前に、『プールサイドに3Bとステドラーをくれ』という売野さんについて書かれた本を読んでて。そうしたらもう生活自体がAORとかシティ・ポップの暮らしでね。旧型ベンツに拘って乗ってて、週末になると大磯へ行っちゃう、とか。

売野雅勇:なぎさホテルね。あれ、全くのウソだよ。作家の創作(笑

林哲司:そうなの!? でもアレでイメージができ上がって、これで作詞家ってメチャクチャ格好いいと思ってた。まさに80年代にシンボライズされたライフスタイル。

金澤寿和:当時の学生やヤング・アダルトが憧れた世界ですね。

林哲司:でもそれが決してイヤらしく映らない。

金澤寿和:そこが今と当時のシティ・ポップの違いでしょう。今の若い世代は現実的でクルマなんか要らない。オトナになリたがらない。音は80’sに帰っても、歌詞は以前のフォークみたいで。

林哲司:なるほど。リアリズムで書いちゃうんだ。だから言葉数が多くて余裕がない。

売野雅勇:行間のない世界だよね。表現という感じが薄いんだな。

林哲司:詞でもメロディでも、前はリスナーにイメージ喚起を委ねる面がありました。それが今はダイレクトに出てくる。善し悪しじゃなく、それが今の若者文化なんでしょう。

金澤寿和:林さんの楽曲集にも収録されましたが、売野さんと共作した稲垣潤一さんの「思い出のビーチクラブ」とか、杉山清貴、菊池桃子、カルロス・トシキあたりはどうですか?

林哲司:あの時代を象徴する空気感、詞もサウンドも都会的でありつつ、その中で余韻を楽しむ感覚がありますね。

売野雅勇:ユーミンにしても、詞はリアリズムでもチョッと上質な感じ。トライアングル(杉山らの当時の所属事務所)モノも、代表の藤田(浩一)さんがそういう指向で、それに見合ったスタッフが集められたんです。林さん、康珍化さん、少し遅れて僕って(笑)

金澤寿和:トライアングル系の曲は詞先ですか?

林哲司:曲先ですね。

金澤寿和:じゃあ、イメージとかキーワードが事務所から振られてくる?

林哲司:シングルは歌詞にすごく拘っていましたね。

売野雅勇:そうそう。まず曲ありきで、曲がカッコ良くないと作品にしない基本方針があった。曲ができて藤田さんが触発されると、そこでイメージが湧いてきて、僕ら作詞家とディスカッション。普通は作詞家がタイトル考えるでしょ? でも彼は自分でその前段階をやって作詞家に会う。だからいいアイデアがあると、ミーティングが長いの(笑

金澤寿和:でもタイアップの時代になってますし、そこも80年代っぽいですね。

林哲司:それが自然だった。ハヤリに流されない王道もアンチもいたけど、その頃出てきた人、康さん、村上春樹さんにしろ、新しいモノを生み出す変革の空気を持ってました。

売野雅勇:だから僕も意図的に固有名詞を使って。僕が書き始めた頃だと、伊藤銀次さんがそれに近くて、いろんな作詞法を教えてもらった。そこで僕がコパトーンやワーゲン、ビートル、501(リーヴァイス)って商品名を出すと、すごくウケましたね。

林哲司:それが80年代なワケよ。シティ感覚だけで世界が広がる。シンボル文化だよね。

金澤寿和:永井博さんとか鈴木英人さんのイラストにも、それが描かれてましたね。

林哲司:FM雑誌の付録がカセットのインデックスでね。舞台はプールのあるホテルとか。

金澤寿和:林さんは今のブームをどう見ていますか?

林哲司:僕は売野さんから聞かされて、そうなの?って(笑)

売野雅勇:ネット情報で「真夜中のドア」のカヴァーがヒットしていると知って。トークショーがあったので、トピックを集めていたんだ。それで林さんに連絡したの。

金澤寿和:でも「真夜中〜」は以前から結構カヴァーがあって、和モノDJの間では10年以上前から定番でした。国内での下地はある程度できていたんです。

林哲司:でも「80年代モノが来る」と言われてたのに、大きな潮流にならなかった…。

金澤寿和:でも洋楽にあったんです。ブルーノ・マーズ。マニアックな所でタキシードとか。

売野雅勇:ああ、そうか。面白いね。

林哲司:僕はラップやヒップホップは長続きしないと思ってたんですが、主流になっちゃった。それで音楽の創り方が変わって。メロディを創る人間からすると、なおざりにされた感覚でした。だからブルーノ・マーズは、アメリカの音楽だけど今のアメリカにないモノを演ったら、飢えてた人たちがたくさんいて、グラミーをバンバン獲っちゃった、そういう気がします。もしかすると彼の生い立ちに関係するかもしれないけど。

金澤寿和:ハワイ出身のミクスチャーですね。

林哲司:カラパナとか、子供の頃からメロディのある音楽に親しんでいたと思うんです。

金澤寿和:ハワイといえば、ヨット・ロックとかヴェイパー・ウェイヴも、海外でシティ・ポップが受けた原因と言われます。ヨット・ロックは日本で言えばAORですけど、アメリカにはAORブームがなかったので、それが再評価に繋がったと。セレブを揶揄するニュアンスでしたが、若い世代には新鮮に映って。

リリース情報

公演情報

林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵

-City Pop in Summer-

ビルボードライブ横浜

2021年8月21日(土)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

ビルボードライブ大阪

2021年8月27日(金)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

【配信決定】

『林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵 ONLINE SHOW LIVE LOVERS from Billboard Live supported by CASIO』

8/27(金)ビルボードライブ大阪公演の2ndステージの配信が決定しております。

⇒詳細はこちら>>

Photo:Yuma Totsuka

今のシティ・ポップ界隈で台頭している若手って、親が70〜80年代育ちだから子供の頃から

親の車でスティーリー・ダン聴いてました、ユーミン、達郎聴いてました、という人が多い。

刷り込みで音楽に対するDNAが高いんです。

林哲司:日本の若い人の間でも、当時の音楽にインスパイアされて、ってことがあるみたいですね。サカナクションがオメガトライブのエッセンスを感じる曲を創ったりとか、OKAMOTO’Sのハマ・オカモトのベースに80年代っぽいものがあったりとか。最近耳にする打ち込みのドラムのキックの音も、そんな印象です。

金澤寿和:それがヴェイパー・ウェイヴの影響かも。コンピュータやループでBGMや短いインストのオケを作るんですが、そのソースが80’sなんです。そういう海外のオタクたちが、最初にまりやさんの「プラスティック・ラブ」に群がり、SNSで世界に拡散した。それに今のシティ・ポップ界隈で台頭している若手って、親が70〜80年代育ちなんです。だから子供の頃から親の車でスティーリー・ダン聴いてました、ユーミン、達郎聴いてました、という人が多い。刷り込みで音楽に対するDNAが高いんです。

売野雅勇:一時期、洋楽を聴かないミュージシャンが多かったじゃない? 誰が好き?って訊いたらJ-POPばかりで。あれには驚いた。

金澤寿和:それよりイイ方に進んだ感じですね。スタジオでも20〜30代が活躍しています。

林哲司:打ち込みもありつつ、アンサンブルの面白さを求める人たちが出てきた。「真夜中…」にしても、譜面とミュージシャン裁量のバランスとか、人間が織り成すグルーヴを面白いと感じる若いリスナーが増えました。

言葉を交えなくても、こういう作品を創りたいという思いが噛み合った。

金澤寿和:林さんは売野さんの詞をどう捉えていますか?

林哲司:サウンド重視、洋楽感を出すため、メロディを先に書かせて貰っていますが、僕らの時代は曲先スタイルが出始めた時期でした。でも言葉を選んで、メロにはめ込んでひとつの物語にするのは大変な才能です。そこから更にクオリティの高いものを生み出せる人がヒットメイカーになる。だから僕はとても作詞家に恵まれたと思う。その代表格が売野さん。そして我々の象徴だと思うのが、稲垣潤一さん「P.S.抱きしめたい」と、カルロス・トシキ&オメガトライブ「Be Yourself」といったバラードで。言葉を交えなくても、こういう作品を創りたいという思いが噛み合った。しかもアルバムのタイトルにして、シングル・カットはしない。自分にとってすごく大事な曲です。

売野雅勇:以心伝心じゃないけど、お互い迷いがなくて。そういう時はすぐにイメージが湧いてきちゃう。

林哲司:「P.S.抱きしめたい」のタイトルで、リスナーがイメージする世界がある。それを稲垣さんの声で歌われたら堪らないよ。「Be Yourself」も哀愁感を持つ曲が多かった時期に、励ましとか前向きな詞で人を感動させる。すごくイイ楽曲が創れたと感謝しています。

売野雅勇:林さんの曲の特徴は、聴いただけで絵が出てくるところ。イメージが自然に浮かぶから、一行目がスラッと書けちゃう。僕は曲を聴き込んで全体像が見えるまで詞を書けないタイプなのに、林さんの曲だと出てくるんだ、絵が。「Be Yourself」は自分の中にコンセプトがあったけど、「P.S.抱きしめたい」はメロディが良くて一気に書いた。タイトルは後付けで、要はビートルズだけど、手紙のタイトルになってから辻褄を合わせたの。

林哲司:でもそれを歌詞の最後に持ってくるのが売野さん。もちろん仕掛けだけど、アレが最後に、それも一回しか出て来ない。リスナーはそこまで聴かないと満足できない。

売野雅勇:実は銀次さんをやっている時に、プロデューサーの木崎(賢治)さんから「売野君はポップな阿久(悠)さんにならなくちゃ」と言われたの。その時は意味がよく分からなかったけど、シティ・ポップの流れがあった時だから、阿久さんのように構造的で骨格の太い詞に、ディテールに富んだ洒落たポップ感を持ち込むってことかと解釈して。哀愁とか人の感情とか大事なモノはあるけど、少し軽くて生活感が薄い、それがポップ感。これからはそれが必要だと言いたかったんじゃないか、と思ってる。

林哲司:それを売野さんは地で行ってた。頻繁に床屋へ行くので、「髪切りに?」って訊いたら「ヒゲあてて貰った」って。それだけで床屋へ行くんだ!って驚いた。よく例に出すんだけど、サザンオールスターズは海の家、でもオメガトライブはビストロなんです。サザンは氷の垂れ幕があっても成立するし、全国津々浦々に行ける。けれどオメガは湘南とか須磨に限られる。そこがサザンの強さ。

金澤寿和:演歌ポップス的な大衆性ですね。

林哲司:でもモロに洋楽的なこともやるから、振り幅が大きい。どんなかたちでもサザンらしさがあってすごい。オメガにはできないんですよね。例えば演歌っぽいことをやったらファンがガッカリしちゃう(笑)

金澤寿和:きっとそこがシティ・ポップの魅力と限界なんでしょうね。

リリース情報

公演情報

林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵

-City Pop in Summer-

ビルボードライブ横浜

2021年8月21日(土)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

ビルボードライブ大阪

2021年8月27日(金)

1st Stage Open 14:30 Start 15:30

2nd Stage Open 17:30 Start 18:30

⇒詳細はこちら>>

【配信決定】

『林哲司 SONG FILE with 稲垣潤一&国分友里恵 ONLINE SHOW LIVE LOVERS from Billboard Live supported by CASIO』

8/27(金)ビルボードライブ大阪公演2ndステージの配信が決定しております。

⇒詳細はこちら>>

Photo:Yuma Totsuka

関連商品